Nestelspitzen und Nestelbänder

Über den Gebrauch von Nestelspitzen und Nestelband im Mittelalter.

Im Zeitraum von etwa 1200 - 1600, also vom ausgehenden Hochmittelalter über das Spätmittelalter bis zum Beginn der Renaissance, war die Gewandung häufig mit einer Schnürung von Nestelbändern versehen.

Im Zeitraum von etwa 1200 - 1600, also vom ausgehenden Hochmittelalter über das Spätmittelalter bis zum Beginn der Renaissance, war die Gewandung häufig mit einer Schnürung von Nestelbändern versehen.Die Enden der Nestelbänder steckten dabei zumeist auf kleinen Metallhülsen, den Nestelspitzen, um das Nestelband leichter durch die Löcher der Kleidung ziehen zu können.

Die Nestelspitzen wurden dabei entweder am Nestelband festgenäht oder mit einem kleinen Stück Draht befestigt, bzw. angenietet.

Zum Verschließen der Gewandung wurden kleine Löcher in den Stoff gestochen und mit einem Knopflochstich eingefasst oder die Nestelspitzen durch eine Öse aus Metall geführt.

Nestelbänder waren im Mittelalter zumeist aus Stoff in sogenannter Fingerschlaufentechnik gefertigt, es traten aber auch Nestelbänder aus Leder auf.

Bei der Fingerschlaufentechnik wurden lange Schlaufen aus Seide, Leinen oder Wolle geknotet, und diese über einzelne Finger der Hand gelegt, wo die Schlaufen zu einem stabilen, reißfesten Nestelband verbunden wurden.

Historische Originale von Nestelspitzen aus dem Mittelalter und der Renaissance.

Die Nestelspitzen selbst waren im Mittelalter meistens aus Messing- oder Kupferblech gefertigt, das man mit einer Drahtschere ausgeschnitten und über einem Dorn in Form gehämmert hatte.

Die Gestalt der Nestelspitzen konnte sehr unterschiedlich ausfallen. Es gab schlichte und gerade Nestelspitzen, gekrönte Formen, Nestelspitzen mit aufwendig gestalteten Enden und solche, die mit geprägten Mustern versehen waren.

Je nach Zweck gab es sowohl kurze, dicke Nestelspitzen wie auch lange, dünne.

Das Nestelband verbreitet sich ab dem 12. Jahrhundert, als die mittelalterliche Mode zunehmend körperbetont wurde.

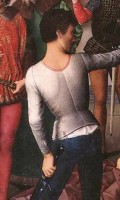

Das Nestelband verbreitet sich ab dem 12. Jahrhundert, als die mittelalterliche Mode zunehmend körperbetont wurde.Im späten Mittelalter wurde die gängige Mode dann ab etwa 1350 noch enger und führte zu regelrecht körpermodellierenden Kleidungsstücken, bei der sehr viele Nestelbänder und Nestelspitzen benötigt wurden.

So wurden nicht nur die Ärmel der Gewandung mit Nestelbändern befestigt, sondern auch Wams und Beinlinge in Hüfthöhe miteinander verbunden.

Nestelbänder wurden auch einfach nur als Zierelement an der Kleidung befestigt und zum Verschließen von Taschen und Beuteln gebraucht.

Diese Nestelspitzen könnt ihr im Pera Peris Mittelaltershop kaufen:

Kleine schlichte Nestelspitze

Gekronte schlichte Nestelspitze

Große schlichte Nestelspitze